|

3(日)愛知県美濃加茂市で開催されたロータリークラブの大会に招かれて講演。

駅を降りたらここの美濃太田本町が明治の文化人、坪内逍遥さんの出身地というポスターが目に飛び込んできました。

夜は近くの白川村黒川のメル友、Fさんたちのグループと炭焼き小屋でかまどの火を囲んで、キャンプファイヤーのように岩魚のコツ酒や地元産のとれたてえだまめなど自給自足をめざす若者たちと旧交を暖めました。 夜は近くの白川村黒川のメル友、Fさんたちのグループと炭焼き小屋でかまどの火を囲んで、キャンプファイヤーのように岩魚のコツ酒や地元産のとれたてえだまめなど自給自足をめざす若者たちと旧交を暖めました。

「流域自給をつくる大豆畑トラスト」生産者のメンバーのひとり、西尾勝治さんは一口2500円で依頼を受けて、大豆、丹波黒のえだまめ、スイートコーンを有機栽培していて収穫したら送ってくれます。(℡0574-77-1638 メルアド

nisimasa@poem.ocn.ne.jp)

お天道様相手ですから年による出来、不出来はあります。工業製品のようにいつまでにこれだけという出荷はできません。それが農作物なんです。それをわかったうえで一口、つまり一株なんぼと決めてお願いする、株式会社の原理ですね。

西尾さんを成長株と見るかどうかということですね。でもこれがフードは風土、生産者と顔の見える関係を作り、こうしてじかにお会いしてそのひととなりにふれる、それがface

to face のステキな関係だと思います。

私も枝豆をお願いしました。

とれたてというのがいかに美味しいかすぐわかります。関心のある方は西尾さんへ連絡してください。

10月4日(月)帰阪して私のHPお知らせコーナーでも紹介したモンゴル映画「ラクダの涙」を見てきました。

親子関係がうまくいかないのは人間だけじゃなくラクダにもあるんですね。

難産で生まれたわが仔になかなかお乳を飲ませようとしない母親ラクダ、その治療に音楽療法をする話です。

遊牧地から馬でまる2日、10歳にも満たない兄弟が町にいる馬頭琴の名手のところに治療をお願いにゆきます。

翌日彼が来て母親ラクダに演奏を聞かせると母親ラクダは涙を流して授乳をするようになるという不思議なお話でした。

今月から連載原稿が3本になり、1日、5日、14日が締め切りでそれぞれ400字原稿用紙で7枚、2枚半、5枚と合計15枚書くのが半年間続きます。月刊「ホスピタウン」が今年の4月から、月刊「暮らしと健康」が来年1月号から(発売が今年の12月2日)、学校の養護の先生たちのための少年写真新聞社の原稿の3つです。

合間にいろんな雑誌の取材がはいり、正月特集ということでそろそろ笑いの効用の取材が今年もまたはいるでしょう。

5(火)当直明けで岐阜県南濃町と夜は岐阜赤十字病院で「あなたの笑顔、なにより薬」という題で講演しました。

院長以下、医療スタッフなど専門家集団の前で、昨年、筑波大学名誉教授の村上和雄先生が吉本興業と組んで糖尿病患者25人に漫才を聞かせたら食後2時間の血糖値が最初の糖尿病の講義の時は123mg/dl,

翌日 往年の名コンビB&B が千人のホールいっぱいのところで漫才を聞かせたらナント77mg/dl でその差 46mg と専門家も驚く結果が出たという実験の話からはじめました。

これは新聞でも大きく取り上げられました。たくさん笑った人ほどよく下がったのです。

血糖値は最近は自分で即、測定が出来ますから 実験の最初から患者自身が 下がった下

がったと大騒ぎになったくらいです。

これはアメリカの専門誌「DIABETES CARE」という雑誌に昨年5月に掲載されロイ

ター通信で全世界に流れました。

最近は Evidennce based Medicine (証拠に基ずく医療)といって データを示して話さないととくに専門家集団は納得しません。

これまでは糖尿病は食事制限、運動などつらいことばかり指導しなければなりませんでした。これからはもっと笑いのある生活をしなさいと堂々といえるようになったのです。

そのことを今年の日本笑い学会10周年記念講演で村上和雄先生はお話されました。(もちろん村上先生も笑い学会会員です)

こういう非まじめな発想による治療もあるということをまじめすぎて悩んでいる医療スタッフには知ってほしいと思います。

6(水) 岐阜新聞で案内を見て県立美術館で米国の日系2世で世界的にも有名な彫刻家、イサム・ノグチも推奨する岐阜ちょうちんの「灯り展」を見に行きあらためて日本の灯りのすばらしさに感動しました。 6(水) 岐阜新聞で案内を見て県立美術館で米国の日系2世で世界的にも有名な彫刻家、イサム・ノグチも推奨する岐阜ちょうちんの「灯り展」を見に行きあらためて日本の灯りのすばらしさに感動しました。

10月一杯は岐阜、来月は高山だそうです。ところで、ちょうちんはどうやって作るか考えたことがありますか?

下の2つの写真が作る時の道具です。 昔の人のすばらしい知恵ですね。

灯りといえば ロウソクですね。

2日に新潟で講演したとき、和ロウソク屋(小池ろうそく店http://www.niigata-inet.or.jp/hanarousoku/ TEL:025-381-3044 FAX:025-381-7064)の4代目の方からすばらしいロウソクをいただきました。今、日本のろうそくは洋ろうそくに押されて風前の灯火、不況のどん底にあります。 2日に新潟で講演したとき、和ロウソク屋(小池ろうそく店http://www.niigata-inet.or.jp/hanarousoku/ TEL:025-381-3044 FAX:025-381-7064)の4代目の方からすばらしいロウソクをいただきました。今、日本のろうそくは洋ろうそくに押されて風前の灯火、不況のどん底にあります。

ましてやそこの4代目に生まれたらどうでしょう。逃げ出す方もいるでしょう。

でも彼は アイデアマン小林正観さんに出会って こんなすばらしいものを作りました。

CDケースがロウソク入れなんて オシャレですね。トシの数だけ このありがとうロウソクを立てると カッコいいですね。

ロウソクという古いものを新しいパッケージにいれてみるとまた感じが変わります。 彼は2005年の愛知万博で 新潟の特産品としてこのロウソクが選ばれたと嬉しそうに話していました。

時代はアイデアひとつですね。

そのためには 同じ業界のの人とばっかりではヒントは生まれません。

笑い学会のように笑いが大好きという 異業種交流の中にいろんな職種の方がいて笑いなが

ら語るうちに すばらしいヒントがたくさん生まれると思います。

トヨタの車でイプサムというのがありますね。

何人乗りか知ってますか? ナント7人。

では どこからこの「7」という数字が出てきたと思いますか?

もしあなたがトヨタの設計技師だとして21世紀に売れる車を作れといわれてどんな車を作りますか

?

早く走る、居住性などいろいろ考えるでしょうが、あなたの好みで作ってそれが売れますか?

これからはどんな時代になりますか? 6ポケットという言葉を聞いたことがありますか?

出生率は 1.29 と過去最低です。都内はほとんど1、つまり一人っ子ですね。その子にお小遣いをくれる人は何人いますか? 両親とその両親の6人、おじいちゃんは社会的にも経済的にも健在。この家で 購入のキ-パーソンは誰ですか? 誰が買ってと言ったら買ってくれますか? そしてイプサムは 車の歴史始まって以来、はじめて車のCM

を「小学1年生」という月刊雑誌にしたんです。

もうおわかりですね。6+1は7ですね。そんなコンセプトでできたのが あのイプサムという車です。

住まいの選び方も同じです。耐震、耐火そんなのは当たり前です。どんな家に住みたいか? それを決めるのは主婦です。

人が主(あるじ)とかいて住まいです。亭主のことを家庭内ホームレスといった人もいるくらいで、指導権はほとんど奥さんでしょう。最近は女性の設計士はひっぱりだこですね。生活感からどんな家にしたいかがでてきますから生活感覚の無い設計士は人気がなくなると思います。

親子関係が切れないためには玄関から必ず主婦のいる居間を通らないと子ども部屋に行けないとかいうのが大切ですね。

ある若い男性が建売住宅のところでお客さんに変な言葉で説明してます。

「ゆかのあいだ」という言葉で意味がわかりませんでした。漢字で書かせたらなんと「床の間」でした。マンションに生まれ育つと 床の間はありませんからね。

|

2日(土)

2日(土)

夜は近くの白川村黒川のメル友、Fさんたちのグループと炭焼き小屋でかまどの火を囲んで、キャンプファイヤーのように岩魚のコツ酒や地元産のとれたてえだまめなど自給自足をめざす若者たちと旧交を暖めました。

夜は近くの白川村黒川のメル友、Fさんたちのグループと炭焼き小屋でかまどの火を囲んで、キャンプファイヤーのように岩魚のコツ酒や地元産のとれたてえだまめなど自給自足をめざす若者たちと旧交を暖めました。 6(水)

6(水)

2日に新潟で講演したとき、和ロウソク屋(小池ろうそく店

2日に新潟で講演したとき、和ロウソク屋(小池ろうそく店

7(木)

7(木)

8(金)

8(金)

10(日)

10(日) 11(月・祭)

11(月・祭)

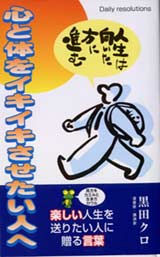

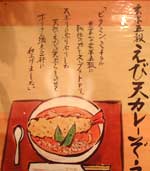

左の絵、何と読むかわかりますか?

左の絵、何と読むかわかりますか?  12(火)

12(火) みちこさんの詩集(和とじの手作り本、かけはし、玉繭、さながら)を作ってもらってるお礼をかねて160人の職員の方に詩語りをしようというもので 私もちょっとお話をさせてもらいました。

みちこさんの詩集(和とじの手作り本、かけはし、玉繭、さながら)を作ってもらってるお礼をかねて160人の職員の方に詩語りをしようというもので 私もちょっとお話をさせてもらいました。 13(水)

13(水)