2013年 1月6日

『12月のつぶやき』

12月1(土)翌日は福岡で食についての講演会、それで前日から出かけました。

2(日)15年にわたり、食卓の写真調査をした結果、そこから見えてくる今の日本を客観化した講演でした。サプリメントも2年前から傾向が変わってきてただでさえ崩食にある食卓で、子ども達にカルシウム、ビタミンCやEをサプリでとっていたのが、若返り、アンチエイジングという方向、つまりヒアルロン酸などに変わっていったとか。

また外食から、震災以来、家で食事を作るようになったかといえば、答えは『ノー』です。計画停電などの理由をいいことに、冷凍食品、電子レンジの活用ばかりになり呆食の状態とか。

そんな食の現状を医療関係者はまるで知りません。病気はクスリでという、薬品メーカーの手先になってるように思います。

夜は7月中旬、大変な集中豪雨にあった被災地、福岡県八女の星野村へ。今年の6月は万を超えるホタルの乱舞を見た川が氾濫、道はズタズタになり陸の孤島になりました。

そちらの友人たちに、一緒に行った仲間たちと出来る限りの支援をして半年、まだまだ迂回路があってもとにはもどっていませんでしたが、もとの友人たちと旧交を暖めることができました。

3(月)朝の一番の飛行機で大阪へ。太閤園で120人のもと乙女を集めての童謡の会。

4(火)新幹線で静岡下車、JR在来線で磐田へ。JA女性部での講演。夜は高松在住の人形作家、後藤朝子さんの京都での展示会、モンゴルにも一緒に行った仲間で、ご主人も漆黒というとおり、真っ黒な漆(うるし)に貝の粉、胡粉を散らした白と黒の藝術。すばらしい作品ばかりでした。

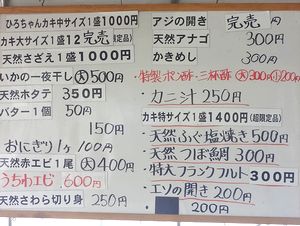

5(水)今年最後の佐賀県唐津の当直です。朝の新幹線で博多へ。地元の友人の車で福岡の西、糸島市加布里漁港のカキ小屋で昼食。

すっかり満足してJRで唐津へ。

6(木)当直あけでLCC,ピーチ航空を使って福岡から関空へ9800円。

7(金)泉州で当直。

8(土)岡山県総社で、石川県小松市の養護学校の、山元加津子さんの提唱する白雪姫プロジェクトの講演会です。

同僚の親友、宮ぷーが2年半前に脳幹出血で倒れ、数時間の命、万にひとつ、助かっても意識はもどらない、植物状態とまでいわれました。それが今では宮田くんは、パナソニックから出ている『レッツチャット』という器具で、瞬きを使って思いを伝え、車椅子で外を散歩するところまで回復させることが出来たのです。

それを5年前に『4分の1の奇跡』という映画を作った大阪のE・Eプロジェクトの岩崎靖子監督が『僕のうしろに道ができる』というタイトルで35分の映画化しました。その初公開。この映画は1時間のフルバージョンになって、3月には東京と大阪(3月20祭日に大阪の中之島公会堂)で上映予定です。

また今から20年前、NHKTVで大きな反響を呼んだ番組『あなたの声を聞きたい』という北海道大学出身のナース、紙屋克子さんが植物状態は脳死ではない。思いを伝えることができないだけ。こちらに聴く意思があれば、何らかの方法でコミュニケーションをとることができる。耳元で何度もささやくと涙を流したりという話を聞いたことがあるでしょう。あれはわかっている証拠です。ということで、彼女はその後、筑波大学の教授となり、数多くの植物状態の方々の手足の機能訓練から車椅子までもっていく成功例を講演してくれました。もっとも長い症例では、20年もの植物状態からコミュニケーションを取ることに成功した信じられない例もありました。

今では定年後に、栃木県の病院で植物状態を改善させるプロジェクトチームをつくり、必要としているところへ駆けつけています。

そのおふたりの講演と前述の映画の上映がありました。

倉敷でも岡山でもない、総社に千人集めての会というわけは、ここの市長が障害者千人の雇用を打ち出し、もうすでに550人が働いています。障害者に優しい町は健常者にもやさしいはずという理念をもって市政をやっていきますと挨拶されました。

9(日)大阪の相愛大学では弁当の日の竹下先生の講演があったのですが、私は和歌山に胎内記憶の第1人者、池川明先生の講演を聞きに行きました。

新しい情報だけでなく、15日までの締め切りといわれた小児歯科臨床の原稿を、今回の講演を参考にして書くヒントをたくさんいただきました。

12(水)今年最後の童謡の会です。

13(木)梅田朝飯会でペルシャ人のダリアさんが、夏に続いて2回目のお話しです。関西弁で実にユーモアたっぷりで素晴らしいお話しでした。

午後からは神戸空港からスカイマークの飛行機で9800円で沖縄へ。

午後からは神戸空港からスカイマークの飛行機で9800円で沖縄へ。

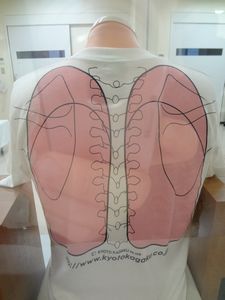

出発時は寒くてコートを着ていったのに、ついたら気温は20度を超えていました。皆、半そでです。今回の目的地、モノレールで首里の駅から車で15分、琉球大学に今年春にできたクリニカルシミュレーションセンターの見学です。3階建てすべてが、医療モデルで体験実習ができるのは日本ではここしかありません。

火曜と木曜だけ見学ができるということで前もって予約して、たっぷり見せていただきました。

蘇生人形シムズくんは血圧測定も心電図も実地そのままに再現できます。ナースのために、採血モデル人形もあります。

夜は北谷(ちゃたん)のホテル、すぐそばに沖縄の有名なリンケンバンドのホームシアター、その隣にガイアシンフォニーにも出演した絵描き、名嘉睦稔さんの展示館もあります。夜はそこで沖縄民謡を聞きました。

14(金)琉球大での食の講演会を聞いた後、地元の友人から気温25度だしせっかくなら、海に潜るには最高にいい日だとさそわれて、真栄田岬の青の洞窟というところでシュノーケリングの体験をさせてもらいました。

これがその写真です。

今年一番の写真になりました。魚にエサをやる体験、ちょこっとかじられましたが、魚を手づかみできるような、非日常体験ができました。

15(土)青いビーチは12月の日本とは思えない光景です。

16(日)数日前に友人のてんつくまんから沖縄の北中城村(きたなかぐすくそん)に、Lenkaというお店で、アイソレーションタンクという無重力体験ができる施設があるというメールがてんつくまんからはいったので、沖縄しかないということなどでチャンスとばかりに行って見ました。

カプセルの中の液体の中では自然にからだが浮いてしまうのです。音と光をさえぎって90分、子宮内胎児になったような体験ができました。(http://www.lenka.jp/isolationtank)

ネットで調べたら岡山駅前のHIKARIクリニックという心療内科にもあるとか。日本では2ヶ所だけのようです。1回1万円前後ですが、ミーハーの方、ぜひ体験してみてください。

午後からは沖縄キリスト教短大で2時間半ほど講演しました。

午後からは沖縄キリスト教短大で2時間半ほど講演しました。

150人ほどの方が教室からあふれんばかり、この暮れの忙しい日曜日にありがたいことでした。

お昼、主催者の東洋鍼灸院の友人に沖縄そばをごちそうになりました。なんと、ここではヨモギをこの丼の上に散らして食べるんですね。

17(月)朝、再びスカイマークで18000円で神戸へ。とても寒く感じました。

翌日は講演先で東京から最も遠いといわれる三重県熊野市、大阪からも遠い。和歌山県串本の近くに高校時代の同期生がいるので、旧交を暖める目的もあって夕方の特急くろしおで出かけました。

串本駅で下車、地元産の魚しか使わないというお寿司やさんへ。やはり鮮度がいいですね。

18(火)昨夜は友人宅に泊まり、朝JRで熊野市の手前、新宮まで1時間。そこで末期がんから生還した友人と久しぶりに再会しました。

3年前に亡くなった大阪府八尾市の甲田光雄先生の超少食による食養生を日常にとりいれることによってすっかり元気になってもう十年を超えています。

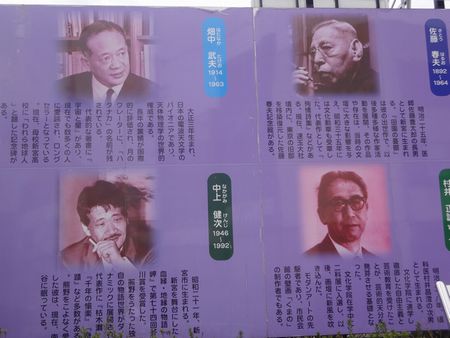

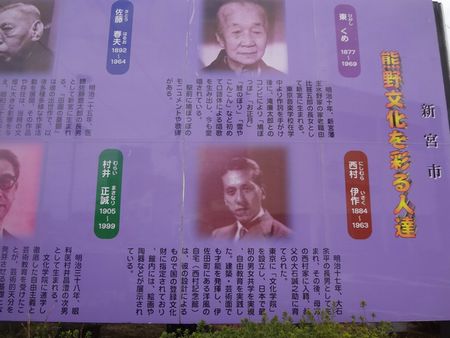

その体験を詳しくおしえてもらいました。新宮の駅前には郷土の偉人の看板があり、そうそうたる方々が出てるんですね。

その後、JRで20分、熊野に着いて100人あまりの方に『60歳からの華麗な生き方』と題してお話し益した。

終わってからが帰りも大変。普通列車で3時間かけて松坂駅、そこで近鉄に乗り換えさらに2時間、大阪へ。そこから南海電車で今夜の当直先の貝塚へ。長い長い一日でした。

19(水)夜は大阪に住む高校時代の同期生が集まり、忘年会。会場は難波の飛田新地の無形文化財でもある『鯛よし百番』でした。

20(木)今月中旬が締め切りだったのを延ばしてもらって、やっと小児歯科臨床の原稿、1万字、400字詰めの原稿用紙25枚分を書きあげました。

そしてそろそろ年賀状です。今年1年の写真をふりかえり選び出し、なんとか文章も仕上げました。見本をどうぞ。

夜はおむすびの会の忘年会。

いつもの例会で、先週私が聞きに言った白雪姫プロジェクト、植物状態から奇跡の回復をとげている宮プーの映画『僕のうしろに道ができる』を上映して山元加津子さんと紙屋克子さんの講演、その前日の胎内記憶の第1人者、池川明先生の講演のサマリーをお話しました。

21(金)年賀状の印刷です。とりあえず200枚、メールで送れない人々の数が500人くらいいるので、えりすぐってもこの枚数になってしまします。

夜は泉州で当直。

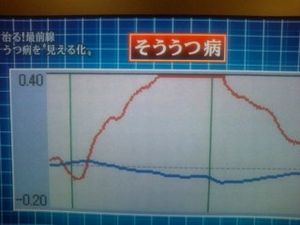

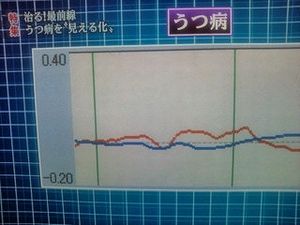

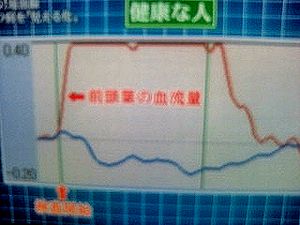

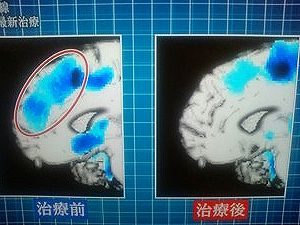

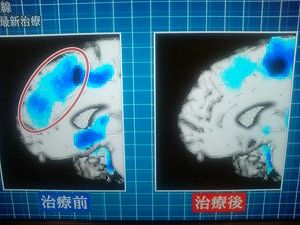

テレビでうつの診断を客観化、みえる化する一つの方法として、経頭蓋磁気刺激(TMS)装置を使い、前頭葉の血流の低下を調べています。

また2009年に先端医療に認定された光トポグラフィという装置を使うとうつとそううつ病(双極性障害)の鑑別診断が容易にできるようになります。

日本医大千葉北総合病院のメンタルヘルス科ではこれらの方法をいれてよりよい治療をしていることが紹介されました。

22(土)から連休は25(月)朝まで岡山で当直。

九州や北海道など大阪から遠いところの方々の年賀状を仕上げました。

もちろん赤ちゃんもとりあげました。クリスマスも関係なし、いつものことですが。

テレビで親日国として南米のパナマを紹介していました。南米で一番、経済の伸び率が毎年、10%とか。保有している車の半分が日本車です。

パナマ運河の建設に携わったひとりの日本人技師がいたことを知ってますか。また1980年代に第2パナマ運河計画に大平もと首相が援助を申し出て銅像まで建ってるんですね。

この3月に外務大臣が被災地を訪問、日本人が頑張ってるのを見て、パナマシティに日本庭園をつくり、陸前高田の奇跡の1本松を植えたという映像もでました。日本人の知らない親日的な外国、どれくらい知ってますか。トルコ、台湾、モンゴル、ポーランド、インド、ブ−タンなどたくさんあるんですよ。

26(水)大阪市本町にある西本願寺が作った相愛大学本町学舎の講堂で、大阪府下13の高校生による、食育ヤングリーダー活動発表会が近畿農政局主催で開催されました。

各高が発表した後、お弁当の日の提唱者、竹下和男先生が、全員に『あなたにとっておふくろの味は?』、『あなたの得意料理は?』と聞いていました。

食育リーダだけに、なにわの伝統野菜を使った肉じゃが、カレーなどが披露され、どうして自分が、それを得意料理になったかの理由を話してくれました。やはり、初めてつくったとき、ほめられたことがきっかけでした。

またこんなものもありました。

富士吉田にいる孫のみゆちゃん、2歳5ヶ月もこんなに大きくなったようです。

とりあえず、今年はここまでにして、年末の恒例わらツアーのことは来年、また紹介しましょう。毎回、読んでいただきありがとうございました。よいお年を。